1.1 Définition et historique des actions en faveur de la biodiversité

Définition de la biodiversité

Définition :

La biodiversité désigne l'ensemble de toutes les variétés d'espèces vivantes présentes sur Terre ou dans un écosystème donné.

La biodiversité est un équilibre indispensable pour maintenir la diversité du vivant. Si on ne respecte pas l'environnement, la biodiversité est en danger, l'équilibre est rompu, et cela veut dire que des espèces animales et végétales risquent de disparaître..

La diversité des espèces, du microscopique virus de la grippe à l'éléphant d'Asie, du pinson en passant par la baleine ou encore du riz à l'homme, toutes ses exemples montrent la multitude et la complexité des espèces sans oublier celles qu'ils restent pour découvrir.

La biodiversité est présente au sein de chaque individu. Enfin, la diversité se décline dès la reproduction avec la spécialisation des cellules capables de former des tissus ou un organe par exemple.

Définition de écosystème

Un écosystème caractérise un milieu dans lequel les conditions physico-chimiques sont relativement homogènes et permettent le développement d'un ensemble d'organismes vivants (végétaux et animaux,...).

Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'échange d'énergie et de matière permettant le maintien et le développement de la vie.

Complément :

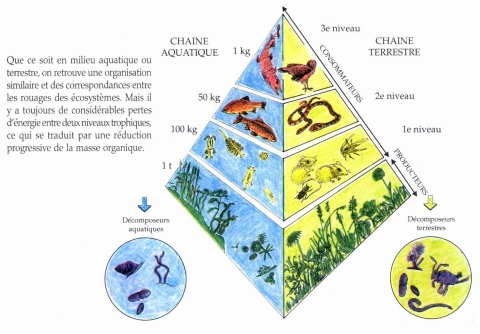

La pyramide écologique

Caractéristiques principales d'un écosystème

On peut classer les écosystèmes selon les caractéristiques structurelles :

« Tailles d'écosystèmes »

Si on considère le critère taille, on distingue trois catégories d'écosystèmes :

Un micro-écosystème : une souche d'arbre par exemple ;

Un méso-écosystème : une forêt ou une prairie par exemple ;

Un macro-écosystème : océan, savane, désert, etc.

« Si on considère les biocénoses »

:

La synusie : correspond au micro-écosystème : biocénose temporaire et indépendante,

La communauté : correspond au méso-écosystème : c'est une biocénose durable et autonome,

Le biome est la communauté d'êtres vivants spécifique à un macro-écosystème.

La productivité est la quantité de matière organique fabriquée par l'écosystème : ceci est lié au flux d'énergie, eau, éléments minéraux, CO2, etc.

« Étendue »

Dans la nature, les limites de l'écosystème sont difficile à obtenir, parce qu'il existe un gradient entre deux écosystèmes voisins, d'où un effet de lisière ou écotone. Les écotones sont particulièrement riches en faune dont les espèces ne se mélangent pas.

« Types d'écosystèmes actuels »

Les écosystèmes actuels ne sont pas les écosystèmes originels parce qu'ils ont été modifiés par l'Homme surtout en ce qui concerne la biocénose :

biocénose originelle : très rare : exemple : forêts vierges ;

biocénose potentielle : une biocénose redevient originelle ou presque, si toute action de l'Homme cesse, elle retrouverait une espèce d'équilibre ou climax ;

biocénose réelle : c'est celle qui existe dans son état actuel.

Fonctionnement d'un écosystème

Un écosystème se présente comme une unité intégrée (avec ses différentes composantes abiotiques et biotiques) qui fonctionne et ce, malgré l'entrée en compétition d'un grand nombre d'organismes pour les ressources.

Tout être vivant, même les plus petits (bactérie, champignons, etc.) constitue une source de nourriture pour un autre organisme vivant, ce qui constitue ce qu'on appelle la chaîne trophique ou chaîne alimentaire et consiste en un transfert de matière et d'énergie d'un niveau trophique à un autre.

« La circulation de l'énergie »

Tout être vivant doit, donc, recevoir de l'énergie parce qu'il en dépense pour différentes fonctions :

La maintenance : entretien de l'organisme ou métabolisme basal et activités courantes (mouvements) ;

La croissance de l'organisme (augmentation en taille, en poids et en volume).

La reproduction : production de gamètes et de graines ;

L'accumulation de réserves glucidiques et lipidiques. Il y a donc un flux d'énergie d'un niveau trophique à un autre.

La principale source d’énergie est le soleil.

« La circulation de matière »

Ce cycle de la matière concerne trois grands ensembles d'êtres vivants, à savoir les Producteurs, les Consommateurs et les Décomposeurs.

Dans la chaîne trophique, le processus de décomposition est aussi important que celui de production dans un écosystème donné.

Historique des actions en faveur de la biodiversité

Historique au niveau français

En France, la biodiversité est encadrée par la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) qui fixe les grands objectifs nationaux en matière de biodiversité.

Le Grenelle Environnement (souvent appelé Grenelle de l'environnement) est un ensemble de rencontres politiques organisées en France en septembre et décembre 2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable, en particulier pour restaurer la biodiversité par la mise en place d'une trame verte et bleue et de schémas régionaux de cohérence écologique, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant l'efficience énergétique.

Le 26 mars 2014, le Conseil des ministres a examiné un projet de loi relatif à la biodiversité (72 articles articulés autour de " 6 mesures phares " encourageant une prise en compte globale et améliorée de la biodiversité qui « nous soigne, nous nourrit, nous habille... elle est partout, indispensable à notre vie quotidienne », créer une Agence française pour la biodiversité, vise à redistribuer plus équitablement les bénéfices issus de découvertes prenant racine dans la diversité biologique, vise à mieux protéger le cycle biologique de certaines espèces (de poissons notamment) et à mieux lutter contre le braconnage et la biopiraterie, toute en donnant un nouveau sens au paysage dans les projets de développement et d'aménagement et via la Charte européenne du paysage.

Historique au niveau Européen et Mondial

1992 : Commission européenne a adopté en 1992 la directive « habitats-faune-flore »

1995 : Le protocole de Kyoto est un accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui vient s'ajouter à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques dont les pays participants se rencontrent une fois par an.

Octobre 2010 : Conférence mondiale sur la biodiversité de Nagoya

Janv 2017 : Création de l'agence française pour la biodiversité

Usages de l'eau

Activités humaines en lien et les milieux aquatiques

Alimentation en eau potable

Contexte

Ressources sollicitées

Volumes prélevés

Périmètres de protection

Critères de qualité des eaux distribuées

Assainissement des eaux usées domestiques

Contexte : lien avec la démographie

Assainissement collectif

ANC

Activités industrielles

Production d'énergie hydro-électrique

Extraction de matériaux (sable, pierres)

Infrastructures routières

Sels de déneigement

Polluants/ruissellement

Produits phyto-sanitaires

Activités agricoles et forestières

Prélèvements agricoles (irrigation, abreuvement)

Pression pastorale

Drainage des parcelles

Gestion des lisiers et fumier

Utilisation des fertilisants minéraux

Chaulage

Gestion des traitements phytosanitaires

Utilisation des produits vétérinaires

Activités forestières

Tourisme et activités de loisirs

Pêche de loisirs

Thermalisme

Baignade

Activités nautiques

Pratiques halieutiques

Aquaculture

L'impact de l'aquaculture sur l'environnement est très variable selon les méthodes d'élevage utilisées.

Il se traduit de différentes manières.

- Pression croissante sur les pêches pour obtenir la farine et l'huile de poisson, principaux ingrédients des aliments destinés aux espèces carnivores et omnivores (saumons, mérous, dorades...). L'aquaculture consomme 53% du marché des farines, et 87% de la production mondiale d'huile. La production d'un kg de poisson d'élevage nécessite de 1,2 à 5 kg de poissons pêchés en milieu naturel, selon les espèces et les implantations.

- Accumulation de sédiments provenant de la concentration animale et des excédents de farine, conduisant à l'enrichissement en éléments nutritifs et organiques des eaux réceptrices et des risques d'eutrophisation des lacs ou des zones côtières (prolifération d'algues, chute de l'oxygène disponible...). L'aquaculture intensive produit 110 kg d'azote par tonne de poissons et 12 kg de phosphore.

- Contamination de l'environnement et des espèces sauvages par les médicaments et substances chimiques employés dans l'élevage (antibiotiques, hormones, pigments, vitamines, herbicides).

- Transmission d'agents pathogènes aux espèces sauvages par les espèces introduites.

- Concurrence pour les ressources avec dans certains cas leur épuisement (en eau, par exemple).

- Risques liés à la fuite de poissons d'élevage (dérive génétique, interactions écologiques avec des poissons sauvages, comportements encore mal connus des espèces exotiques).

- Le pression immobilière sur les surfaces disponibles pour l'implantation de fermes aquacoles .

- Contribution aux émissions de gaz à effet de serre, 450 kg de carbone par tonne de poissons produite.

Tous ces facteurs peuvent menacer la biodiversité ainsi que les communautés benthiques, animaux qui vivent au fond de l'eau.

La sédentarisation des hommes et la domestication des espèces ont eu également un impact sur la répartition des populations sur le territoire. Et pour finir, la population mondiale croissante avec des besoins alimentaires également croissant.

Prélèvement d'eau

Rejets

Poissons/population autochtones